ICカードにまつわるお役立ち情報

ICカードチップの基本構造とその役割を解説!

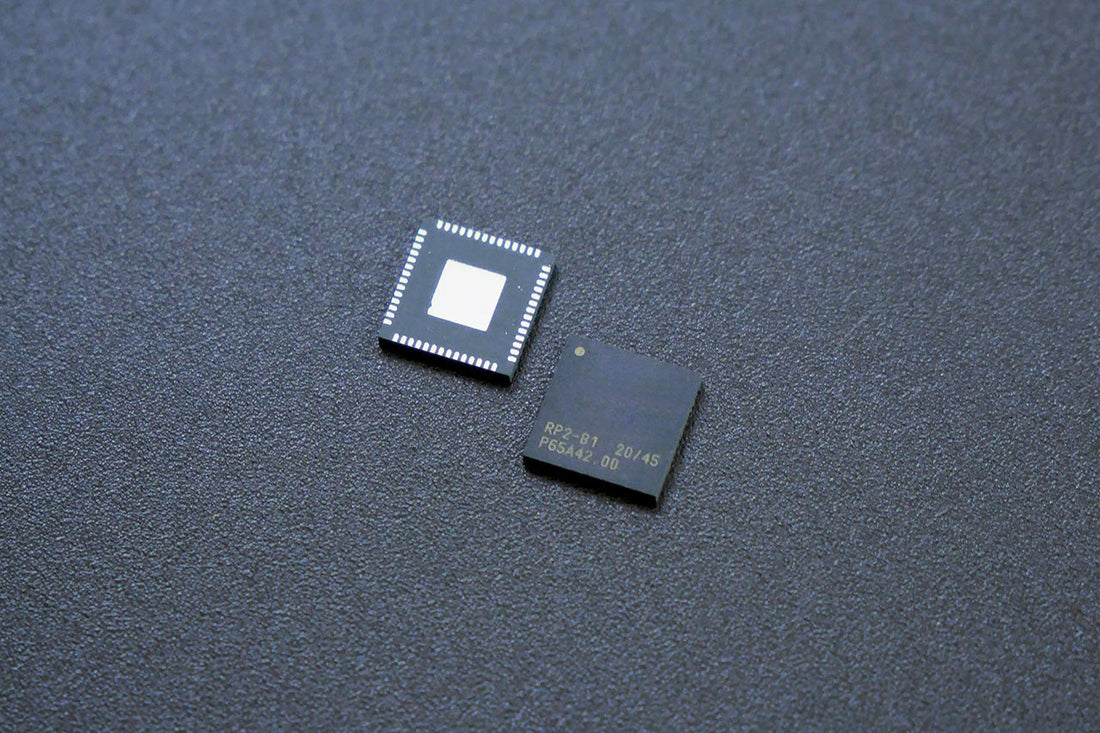

ICカードチップの構造について

こんにちは!本日は、ICカードの心臓部とも言える「チップ」の構造について詳しく解説します。ICカードの仕組みを知ることで、より深くその便利さや重要性を理解できるはずです。

ICカードチップの基本構造

ICカードのチップは、非常に小さな電子部品で構成されていますが、その中には膨大な情報を処理するためのシステムが詰め込まれています。以下は基本的な構造です。

1. プロセッサ

ICカードチップの中核部分で、情報の処理や暗号化を行います。これにより、セキュリティ性が高まり、不正使用を防止します。

2. メモリ

データを保存する部分で、読み取り専用のROMと、書き込み可能なEEPROMがあります。これにより、カードの利用履歴や設定情報が保存されます。

3. 通信インターフェース

ICカードがリーダーと通信するための仕組みです。接触型の場合は金属端子、非接触型の場合はアンテナを介してデータのやり取りが行われます。

接触型と非接触型の違い

ICカードには「接触型」と「非接触型」の2種類があります。それぞれ、チップの構造や通信方式に違いがあります。

接触型ICカード

カードリーダーと金属端子を接触させて通信を行います。信頼性が高く、主に金融機関やIDカードに利用されます。

非接触型ICカード

アンテナを内蔵しており、電波を使って通信します。カードをリーダーにかざすだけで使用できるため、交通機関や入退室管理に便利です。

ICカードチップのセキュリティ性

ICカードのチップは、高度なセキュリティ機能を備えています。データの暗号化や認証プロセスを通じて、不正なアクセスや改ざんを防ぎます。

暗号化技術

カード内のデータは暗号化されており、第三者に解読されるリスクを低減しています。

認証プロセス

カードリーダーとカード間で認証が行われ、正規のデバイスのみがアクセス可能となります。

まとめ

ICカードチップは、プロセッサ、メモリ、通信インターフェースの3つを基盤に構成され、高いセキュリティ性と利便性を実現しています。当店では、これらの特性を活かした高品質なICカードを提供しております。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。